当センターは、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談の実施、地域保健医療・介護関係者への研修等を行うなど、地域の医療機関、地域包括支援センター、介護サービス事業者、行政機関等と連携を図りながら、認知症の方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的として活動しております。

- ●認知症の鑑別診断と急性期治療

- •もの忘れ外来の開設

- •認知症病棟での専門的な医療の提供

- ●認知症に関する専門医療相談

- •専門医療相談窓口の開設

- •地域の医療機関等への紹介など関連機関との連絡調整

- ●地域連携

- •認知症に関する研修会の開催

- •認知症の関連機関とのネットワークの構築

2000年以降、「もの忘れ外来」に毎年130~140人の方が初診され、採血・CT・心理検査などをもとに専門医が認知症の鑑別診断(「年齢相応のもの忘れと認知症との鑑別」・「治療によって改善する認知症との鑑別」を含む)を行ってきました。今後は他の医療機関の協力によって新たな検査項目を追加し、鑑別診断の精度を高めることが可能です。

② 治療方針の選定 ~外来や入院をはじめとした多種多様な治療を目指す~もの忘れ外来では、認知症の予防治療・認知症の原因に対する治療・認知症の症状に対する治療など、患者さんやご家族のご意見を参考にして治療計画をたてます。入院が必要な患者さんは数週間から3カ月を目安に入院治療を行います。介護サービスのご利用に関しても詳しくご説明させていただきます。

③ 関係機関との連携と情報交換 ~地域ぐるみの認知症ケアをめざして~医療機関や地域包括支援センター、地域の居宅介護支援事業所や高齢者サービス事業などと密に連絡を取り合い、認知症の方とそのご家族を支えるためのネットワーク作りを目指します。

④ 研修会の開催 ~医療と地域のかけ橋となるために~センターのスタッフが認知症関連の研修会などで、よりよい医療や介護に結びつけるためのサポートをいたします。また、町内会の「認知症予防教室」などのご依頼にも応じます。

⑤ 作業療法の特色 ~入院中の暖かいリハビリをめざして~作業療法士が様々な治療的な関わりを通して、日常の中で自信を取り戻し、生活を楽しめるようにし、心身機能を維持していく援助を行います。

⑥ 他医療機関との地域連携現在、検査で協力・連携している病院として、函館市医師会病院・函館新都市病院・国立病院機構函館病院があります。

75~79歳の高齢者では15人に1人、80~85歳では7人に1人、85歳以上では4人に1人が認知症であり、けっして稀な病気ではありません。「もの忘れ外来」で認知症と診断を受けた患者さんの約40%はアルツハイマー型認知症で、約30%は血管性認知症です。

≪アルツハイマー型認知症≫

脳の委縮などによって記憶や判断力が低下し、軽症の頃からその人らしさが失われていきます。原因としては①アミロイドβ蛋白の沈着、②神経細胞の繊維の変化、③神経細胞脱落などの脳内の変化が考えられています。

≪血管性認知症≫脳梗塞や脳の血流の低下などによって記憶や判断力が低下し、怒りっぽくなったり活気がなくなったりします。また、難しいことがわかっても、簡単なことがわからないということがあります。

≪認知症の主な初期症状≫・同じことを何度も言ったり聞いたりする

・物の名前が出てこない

・置き忘れやしまい忘れが目立つ

・時間や場所の感覚が不確かになる

・お金や薬の管理ができない

・以前あった関心や興味が失われるなどです。

以上は健常な高齢者にもときどき起こりうることで、この段階で認知症と気づかれることがほとんどありません。このために、「もの忘れ外来」を初診される方の多くは、すでに認知症が中等度のレベルまで進行しています。

認知症は治療を早く開始することによって病気の進行を遅らせることが期待できるため、もの忘れが多くなったと感じたら早めに受診されることをお勧めします。「年だから仕方がない」とあきらめず、専門医による正しい診断と適切な治療をお受け下さい。

妄想・興奮・暴言暴力・介護の拒否・不眠などはご家族が対応に困る症状です。これらはご家族の接し方や生活の工夫によって改善させることが可能ですが、薬物治療によっても改善させることが期待できます。

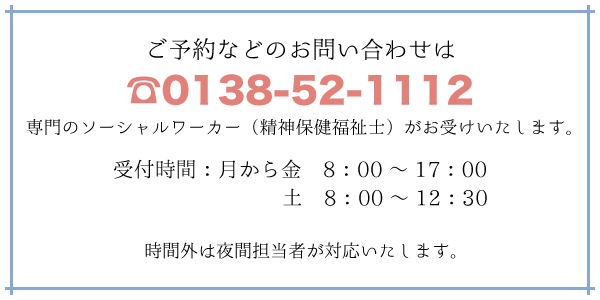

富田病院の「もの忘れ外来」は予約制です。初めて医師の診察を受けられる方はお電話でご連絡ください。

物忘れ外来は予約制となっております。

初診の方は、まずご予約下さい。

ご予約のお申し込みは・・・

TEL:0138-52-1112までお電話ください。

担当のソーシャルワーカーがお電話をお受けします。

ご希望の日時をお聞きし、ご予約をお取りします。

また、医療福祉のご相談もお受けいたします。

専門医の診察及び検査などを受けていただきます。

必要に応じて協力病院での検査をおすすめすることもあります。

次回の診察などの予約を行います。